南 音

名称

——古称“弦管”。

——厦门、南洋称“南乐”。

——台湾称“南管”。

——从“南曲”到“南音”。

源头:晋唐遗音

——与中原人南迁大移民有关。

——音阶、曲牌与古相同。

——乐器是南北朝至五代规制。

——乐律演变自“清商三调”。

发展与成型:宋元“千家罗绮管弦鸣”。

明:歌曲管弦之娱

——风靡一时。

——与梨园戏、嘉礼戏相生相长。

——郑佑与“四大名曲”。

——明刊三种。

清:弦管春深

——御前清曲。

——声名大振。

——向台湾和东南亚传播。

——詹大鹏。

指、谱、曲

——指。

——谱。

——曲。

乐器

——“上四管”、“下四管”。

——南琵琶。

——洞箫。

——二弦、三弦。

——拍板。

——上四管乐器的演奏特点。

——张坂蔡氏南音乐器制作技艺(传承。制作特色。)

“工乂谱”记谱法

——工乂谱。

——工乂谱的特点。

——工乂谱与工尺谱的关系。

演唱规制

——场景。

——座次。

——“过支”。

——器乐手的替换。

“诗山曲海无底谱”。

郎君崇拜

——南音祖师“郎君”孟昶。

——祭郎君。

——拜馆。

其它。

南音,又称“弦管”、“南曲”、“南管”、“南乐”,流行于闽南方言地区(包括台湾)和东南亚闽南籍华侨中。其基础是唐代“大曲”,在广泛流传和演唱过程中,又受到元曲、昆曲、弋阳腔、佛曲和地方戏曲的影响,丰富了艺术的表现内涵,是保存我国古代音乐比较丰富、完整的一个大乐种,号称“弦歌八百曲,珠玉五千篇”。

“泉州南音(泉州市)”2005 年10月列为第一批福建省非物质文化遗产名录。“南音(福建省泉州市、厦门市)”2006年5月列为第一批国家级非物质文化遗产名录。

古称“弦管”

南音古称“弦管”。

古有“管弦”一词。《淮南子·原道训》:“夫建钟鼓,列管弦。”高诱注:“管,箫也;弦,琴瑟也。”晋·王羲之《兰亭序》有句:“虽无丝竹管弦之盛。”

泉州所谓“弦管”,即“管弦”。泉州方言与普通话有一种“同义移序”关系,如“客人”泉语为“人客”,“热闹”为“闹热”等。“管弦”与“弦管”亦同理。

泉州文献中最早出现“弦管”一词的,是唐·贞元八年(793年)泉州的第一个进士欧阳詹写的《泉州泛东湖饯裴参知南游序》,其中有“指方舟以直上,绕长河而屡回,弦管铙拍,出没花柳”。(参见泉州历史网www.qzhnet.com《泉州人名录·欧阳詹》)

唐代的文人欧阳詹,不会不知道书圣王羲之《兰亭序》有“丝竹管弦”之句,但他还是按泉语记述东湖泛舟饯客有“弦管铙拍”之盛。铙即铙钹,打击乐器,打城戏至今有“掷铙钹”节目。拍,疑为拍板。由此可见,“弦管”一词, 由来已久,约定俗成。

后来“管弦”或“弦管”屡见于地方文献,如五代·南唐·保大十三年(955年),安溪开先县令詹敦仁,曾有“千家绮罗管弦鸣,柳腰舞罢香风渡”的诗句。詹敦仁是北方人,他写“管弦”不写“弦管”,乃用官话写诗。(参见泉州历史网www.qzhnet.com《泉州人名录·詹敦仁》)

厦门、南洋称“南乐”

明代中后期,泉州人移居东南亚的人数日益增多;明末清初,郑成功、郑经一度占据厦门作为抗清和复台基地。因此,南音随泉州人的进入,向东南亚和厦门传播。这些地区称南音为“南乐”。(参见泉州历史网www.qzhnet.com《泉州民系》、《泉州人名录·郑成功、郑经》)

台湾称“南管”

明末清初,郑芝龙时期第一次移民台湾高潮、郑成功复台和第二次移民台湾高潮、施琅统一台湾、开放泉、台对渡后的第三次移民台湾高潮等历史事件,泉州南乐迅速传向台湾。南音东渡台湾后,当地称之为“南管”。(参见泉州历史网www.qzhnet.com《泉州人名录·郑芝龙、郑成功、施琅》、《泉州民系》)

从“南曲”到“南音”

在长期的历史阶段,泉人都习称“南音”为“南曲”。1952年,正式更新名号为“南音”。但长期以来,称“南曲”似乎比称“南音”更为习惯。

1956年,著名诗人蔡其矫先生在故乡聆听了弦管演唱之后,写了一首长诗,以《南曲》为名,发表在当年的《人民文学》月刊上,喜爱弦管的人士互相传抄,脍炙人口。

即福建省1984年元宵泉州南音大会唱印发的《会刊》,“南音”、“南曲”仍然并存。其中来自中国音协、曲协和省文联、省音协的贺电,以及会刊的《代序》,都以“南曲”名之。

南音起源于泉州南部,以闽南语泉音为主,始于何时,民间有种种传说,未见历史文献记载。

但中外许多专家学者从南音的音阶、曲牌、乐器等分析推断,认为南音可能起源于唐代之前,是“晋唐遗音”、“华夏传统音乐的‘活化石’”、“一部活的音乐史”、“中国音乐之根”。音乐界权威人士曾得出结论:“中国的音乐是全世界最古的音乐,而中国音乐之中,则以南音为最古。”

与中原人南迁大移民有关

南音历史上的晋·永嘉衣冠南渡、唐末·三王入闽等中原人南迁大移民有关。

一是晋·“永嘉之乱”,中原衣冠南渡。(参见泉州历史网www.qzhnet.com《泉州沿革》)

晋江原名南安江,南渡后晋人沿江而居,生息繁衍,故改称晋江。几年前,南安丰州庙下晋代古墓葬出土发现部曲印章,可见当年入泉的士大夫连他的部曲都迁来了。

晋人南迁不仅带来中原的先进生产技术,同时也带来中原优秀文化。中原古乐的许多音乐遗响,如先秦的五音之乐、音阶与宫调理论以及旋法特点,汉代相和歌之“丝竹更相和,执节者歌”的演唱演奏形式,魏晋时期的古曲谱,都能在南音中找到印证或得以诠释。南音乐器中,拍板与唐以前的“节”相同,二弦与魏晋“奚琴”相似,三弦由秦汉时代的弦乐衍变而成。

音韵学方面,南音的音韵和晋代的音韵也有着极为密切的关系。用闽南话演唱南曲,其中就有许多中原古语的词汇和音韵完好地保存至今。

二是唐末王潮、王审知兄弟入闽。(参见泉州历史网www.qzhnet.com《泉州人名录·王潮、王审知》)

王审知之侄王延彬在南安设招贤院,招贤纳士,中原士人纷纷南迁,带来中原文化。唐代的宫廷音乐是我国封建社会贵族音乐发展的最高峰。随着唐末和五代十国时期中原战乱,贵族、官宦和地主纷纷南迁,唐玄宗统治时期形成的“大曲”,被带入福建,为南曲起了催生的作用。

音阶、曲牌与古相同

南乐的五声音阶“工六×乙士”,与古代的“宫商角征羽”相同,而其工尺谱正产生于隋唐。

从南乐曲牌来看,出自唐以前的有摩诃、兜勒、子夜歌、清平乐、折柳吟、阳关曲、汉宫秋、后庭花等;出自唐宋“大曲”的,有三台令、梁州曲、甘州曲;出自佛曲的有婆罗门、太子游四门等。

这些充分证明了它与隋唐音乐的联系。

乐器是南北朝至五代规制

南琵琶,即南音琵琶,它的前身是波斯、印度及中亚诸佛教国家的乐器,随着佛教于南北朝时期传入中国。

南乐所用的南琵琶,形状上与日本奈良所藏的唐代琵琶很相似,与现代通用的琵琶(竖抱的北琶)迥然而异。南琵琶与唐代琵琶相似之处有:面板中部两侧各有一个风眼,曲项与背板几乎成直角,颈部较窄而细,音箱腹部较扁较薄,复手的总面积较大,上口与面板之间的距离较大,演奏者作横抱姿势,和泉州开元寺内的飞天乐伎及敦煌壁画上的飞天造型十分相似。开元寺始建于唐代,明初洪武年间重建,明末重修,这些飞天乐伎起码已有600余年的历史了,其所持曲项琵琶当时已增加到13个音位,而且在南音中被长期因袭沿用。

南琵琶的主要特征是:弹奏时是横抱的,曲颈、四相、四弦。这种琵琶,只有从古画和出土的陶俑中才能看到,如古画《唐人按乐图》、南唐·顾闳中《韩熙载夜宴图》、《宋人奏乐图》等,和敦煌石窟里的舞乐、伎乐壁画以至唐朝李神通墓刻。

琵琶在唐代的乐队中有指挥整个乐队的作用,而南乐的琵琶在南乐中也同样有指挥整个乐队的作用。

唐初洞箫为一尺八寸长,现在其他乐队中洞箫均是二尺多,没有统一规格,而南乐的洞箫却严格规定以一尺八寸为标准,又称“尺八”,十目九节,其长0.6米,延用唐代洞箫规制,声韵浑厚深沉。

雕刻在泉州开元寺镇国塔、大雄宝殿、甘露戒坛的南音古乐器,计有吹、拉、弹、拍的乐器多达37件:拍板、琵琶、尺八、二弦、三弦、唢呐、品箫和双铃、四宝、响盏等上下四管,一应俱全,而且还有较少见的笙及扁鼓等。人们比较熟知的是大雄宝殿的12尊飞天乐伎,但还不够全面。(参见泉州历史网www.qzhnet.com《泉州寺庙·开元寺》)

在东塔须弥座40幅浮雕中,有图《天人赞鹤》,图中身着飘带的天人,一个吹笛,一个双手按拍着古制六板的南音拍板。 这幅浮雕,与东塔共存至今七百多年。拍板早就从西域传入中土,唐代列为胡部之乐。唐宋时的拍板都是六板,也有五板。五代《韩熙载夜宴图》中乐工手上的拍板就是六板。泉州南音现在的拍板普遍为五板,与大雄宝殿和甘露戒坛木雕的五板拍板一样,而东塔的石雕拍板直承唐制为六板。开元寺中拥有六板与五板的拍板,正符合拍板历史的发展轨迹。

乐律演变自“清商三调”

乐律方面,南音的管门从隋唐以来的“清商三调”演变而来。而清商乐历来被称为汉族“九代之遗声”、“华夏之正声”的。

北宋·靖康之变,宋都南迁临安(今杭州),建立南宋;赵宋皇族的南外宗正司也自临安(一说镇江)迁来泉州。士大夫南迁带来的中原宫廷文化,如家庭班(又称家班戏)以及永嘉杂剧等,这些音乐同闽南地方音乐互相渗透融合,孕育出泉州南音来。(参见泉州历史网www.qzhnet.com《泉州史迹·南外宗正司》)

北宋·靖康之变,宋都南迁临安(今杭州),建立南宋;赵宋皇族的南外宗正司也自临安(一说镇江)迁来泉州。士大夫南迁带来的中原宫廷文化,如家庭班(又称家班戏)以及永嘉杂剧等,这些音乐同闽南地方音乐互相渗透融合,孕育出泉州南音来。(参见泉州历史网www.qzhnet.com《泉州史迹·南外宗正司》)

南迁带来了中原文化,至宋代,泉州成为著名的对外贸易交通的东方第一大港,吸引了大量的中外客商和文人学士,经济相当发达,文化也蓬勃发展,各种文化交流频繁,呈现出“千家罗绮管弦鸣”的繁荣景象。元时泉州刺桐港是我国对外通商大港,泉南滨海,系国内外商船停泊之处,歌馆、酒楼、茶肆林立,拥琵琶而弹唱南乐的歌女比比皆是。泉州这个特定的地理位置和历史条件,对泉州南音的发展与成型起了决定性的作用。

受到宋代填词、唱词者的影响,泉州南音创作的曲牌有许多与宋词的牌名相同,如“长相思”、“鹧鸪天”、“醉蓬莱”等,使南乐的词和曲更丰富。

泉州南音由指、谱、曲三大部分组成(参见下文《指、谱、曲》)。指的内容多与戏文相关,可见它形成于宋元杂剧、南戏产生之后。谱的形成最早,对照泉州南音乐器和现存的谱、指、曲可以肯定,谱是唐大曲遗存,宋朝定型的有12套。曲的结构形式与元曲有直接联系。

风靡一时

明代,南音风靡一时。

泉州城中,文人士子、豪门大户每以南音宴集娱客。清·道光《晋江县志·卷76》引《续小学》载:“(明)镜山(何乔远)宴集,唯清谈雅谑竟日夜,绝无歌曲管弦之娱。甲子天启四年(1624年)秋,长公上寿,请用梨园宴乐,公许之。”可见当时南乐之盛,何乔远竟因宴集时“绝无歌曲管弦之娱”被标榜。(参见泉州历史网www.qzhnet.com《泉南人名录·何乔远》)

就是山区僻壤,也有南音的一席之地。《德化县志》载:据《东里陈氏宗谱》记载,东里陈氏乃唐末岭南行军总督兼漳州刺史陈元光之后,其7世孙陈汉,淡泊功名,迁至德化县赤水乡东里村定居。明·万历、崇祯年间,陈氏第14世裔孙陈维武乃“弦管高手”。其后子孙代代相传,成为“弦管家族”,并保存明代琵琶和三弦各一把。

与梨园戏、嘉礼戏相生相长

以泉州南音为母体的音乐,以“曲”为基本唱腔,以“谱”之片段为场景音乐,以泉南腔为唱词叫字并加以故事化了的梨园戏(包括提线木偶戏),此时应运而生。(参见泉州历史网www.qzhnet.com《泉州戏剧·梨园戏、“嘉礼”戏》)

泉州南音与泉州地方戏曲特别是梨园戏,更是互相吸纳互相渗透,戏曲吸收南音作为它的唱腔,提高其艺术水平。王耀华先生对曲目、音乐做了细致的分析,得出了福建地方戏曲是从南音吸取营养的结论。泉州南音也吸收戏曲的唱段来充实自己,丰富自己的内涵。例如《春今》指套就是从梨园戏的《雪梅教子》来的。还有一些歌曲是特定场合专用的,如贺寿唱《画堂彩凤》,结婚唱《一对夫妻》,丧事、祭奠唱《三奠酒》,祀郎君则唱《祀郎君》。

同时,梨园戏在面向民众的演出实践中,根据剧情发展的需要也顺理成章地对南音的诸多方面进行发展,如撩拍方面;即由原来的二分音符为一撩而紧缩为四分音符为一撩;定音方面:即由“以工为商”的洞管定音法而兼容“以×代工”的品管定音法;乐器方面:除保留上四管乐器外又增加了品箫与南嗳,并采用洞品(洞管品箫);管门方面:在南音四个管门的基础上,又由品管(bE宫)向上五度璇宫而派生了毛管(bB宫),如南音“指”《妾身受禁》首段即属此管门。

泉州南音在长期的发展过程中,还吸收楚歌、吴歌、潮调及闽南地方音乐,并吸收弋阳腔、青阳腔、昆腔,如《李亚仙》中的《鹅毛雪》、《胭脂记》中的《告大人》、《士九弄》中的《你听咱》等。

郑佑与“四大名曲”

郑佑,字半村,或作半春,明·惠安县崇武镇西门内莲西村人(崇武古城古称“莲岛”,此地属古城西域,故称“莲西”),是洪武廿年(1387年)崇武古城始建时“三千兵,七户民”中一户郑姓人家的后裔,约生活于明代中叶黄吾野(1524~1590年)年代或稍后。明·李贽称黄吾野(黄克晦,字孔昭,号吾野山人)的“诗”与郑佑的“琴”为“崇武双绝”。(参见泉州历史网www.qzhnet.com《泉州卫邑所司寨城·泉州守御千户所城·守御崇武千户所城》、《泉州人名录·李贽、黄克晦》)

明刊三种

廿世纪50、60年代,著名汉学家、英国牛津大学荣誉中文讲座教授龙彼得先生先后在英国、德国图书馆发现中国明代刊刻行世的《新刻增补戏队锦曲大全满天春》、《集芳居主人精选新曲钰妍丽锦》、《新刊弦管时尚摘要集》等三种闽南戏曲、弦管选集,明确至少在明·万历年间(1573—1619年),泉州南音已经有了刊刻印行的曲本。

1992年,这三种明刊本,结集为《明刊闽南戏曲弦管选本三种》(简称《明刊三种》)在台湾南天书局出版;1995年,又以《明刊戏曲弦管选集》由中国戏剧出版社出版(参见泉州历史网www.qzhnet.com《泉南著述·明刊戏曲弦管选集》)。

《明刊三种》收录了272首弦管曲词和18出折戏,是弦管史上迄今发现的年代最早、曲目最为丰富的海外孤本,保留有晋唐以来的丰富的音乐历史信息。其中的弦管曲词和折戏,而今有一半以上仍然活在泉州弦管社团和梨园戏的舞台上。

御前清曲

清·林霁秋《泉南指谱重编》载:清·康熙五十二年(1713年)康熙帝六十寿典,时任朝廷大学士的泉州安溪籍李光地“驰书征求故里知音妙手,得晋江吴志、陈宁,南安傅廷,惠安洪松,安溪李仪五人进京,合奏于御苑。管弦条鬯,声调谐和。帝大悦,除其官,弗受,乃赐以纶音曰‘御前清曲,五少芳贤’,并赐彩伞宫灯之属归焉。”(参见泉州历史网www.qzhnet.com《泉州人名录·李光地》)

此事仅见于林霁秋《泉南指谱重编》记载,《泉州府志》和湖头李氏族谱均未录此事,所以有人对此存疑。但还是宁信其有,因为曲柄凉伞黄色绣龙伞面,这是皇宫专用的,若未经御赐而乱用就是僭越。历来泉州南音仪仗打凉伞、挂宫灯,郎君子弟称“御前清客”,可能真有康熙御赐之事。

至今在安溪县湖头镇李光地的故乡祖居,仍有一副对联:“绮罗日暖将军府,弦管春深宰相家。”(参见泉州历史网www.qzhnet.com《泉州民居·李光地故居》)

另据林炳清《盛世元音•郎君序》(1929年手抄本)述,康熙五十年(1711年)圣王欲尝南音,文渊阁大学士李光地(今安溪湖头人)引泉州五少面君,在金銮殿吹弹弦管,圣大悦,封为“御前清曲”;“御前清曲”封五贤人:晋江李义伯、王商光、叶时谒,同安陈云行,永春黄回应。姑备一说。

声名大振

此后南乐声名大振。

清·嘉庆《晋江县志·卷72·风俗》云:“晋江人之习于风骚者不少,其发于性情者复多。……有习洞箫、琵琶而节以拍者,益得天地中声,前人不以为乐操土音,而以为‘御前清客’,今俗所谓‘弦管调’是也。”

清·道光《晋江县志·卷72·风俗志·歌谣》:“有习洞箫、琵琶而节以拍者,盖得天地中声,前人不以为乐,操土音而以为御前清客,今俗所传弦管调是也。”

南音艺术得到很大发展。闽南的许多音乐形式,如“锦歌”、“笼吹”、“十音”、“莆田十音”、“南平南词”以及许多剧种音乐,如“高甲戏”、“莆仙戏”、“芗剧”、“闽剧”等,都和南乐的发展有着极密切的关系。

向台湾和东南亚传播

南乐也迅速传向台湾和东南亚。

清初平台名将施琅《靖海纪事》附施德馨《襄壮公传》称,施琅“性好音乐,至晚年尤甚,尝集诸词客制新声,谱之乐府。”施琅晚年坐镇台湾。施德馨是其族叔,举人出身,官台湾府儒学教授。二施皆晋江人,所称音乐,即是南音。施琅对南音在台湾的传播起了重大作用。(参见泉州历史网www.qzhnet.com《泉南人名录·施琅》)

连横《台湾通史·卷13·歌谣》云:台湾“始尚南曲,间有小调。……台湾之人颇喜音乐,而精琵琶者前后辈出。”

清·王大海《海岛逸志》云:“国中(指菲律宾)……日日演戏,甲必丹及富人蓄买番婢,时延泉乐工教之,以作钱树子。有官音乱弹、泉音下南二部,其服色乐器,悉从内地运至。”

1929~1955年,安平(今晋江安海)高铭网应菲律宾长和郎君总社之聘,往任该社教授,培养了不少南音英才,在菲律宾南音界被尊为“一代宗师”。高铭网生于清·光绪十八年(1892年),14岁入安海雅颂轩学习南音,精通南音指谱、曲艺及各种乐器,时名传一方。1955年回安海定居后,继续从事南音传艺、研究和创作,著有《南音指谱全集》,被海内外南音界视为“瑰宝”。高铭网1958年3月卒,菲律宾南音界还在马尼拉为之举行隆重追悼会,并发表悼念文章《师宗共仰》。

詹大鹏

詹大鹏(1886—1976年),俗称“阿老先”,近现代•惠安县崇武镇西门街人。清•光绪十二年(1886)生,91岁卒。

詹大鹏从小酷爱南音,十多岁到崇武港畔“店仔口”的南音馆拜师学艺。詹大鹏从小读书不多,但对曲艺的理解能力特别强,接受特别快,深得师傅赞赏。经多年学习,善琵琶弹奏,熟记南音曲谱和指法,演奏乐器技巧娴熟。

詹大鹏二十来岁时,在与崇武古城西门一巷之隔的自家阁楼设馆授徒;又到惠安张坂后边村和同安、马巷、集美等地开办南音馆,致力于南音曲艺的教授和传播,詹大鹏的徒弟龚宝、洪炳(洪仔炳)、何鹄(后为惠安县高甲剧团器乐组组长)、张文章等,后来都成为崇武地区南音推广的中坚力量,并直接影响着崇武地区乃至惠安县的南音活动。解放后的一段吋间,西门楼成为崇武文工团排演节目的场所,也是崇武南音社弦友切磋技艺之处 。

何鹄在学艺期间,帮助詹大鹏抄写整理了全部南音指谱,但这些资料连同詹大鹏珍爱的各种乐器,在“文革”期间全部化为灰烬。

“指”、“谱”、“曲”是南音的三大组成部分。南音演唱的传统,是从“指”开始,尔后接“曲”,结束于“谱”,以示南音的完整性。

指

“指”,是有唱词、有曲谱、有琵琶弹奏指法的带有故事情节的大型声乐套曲。“指”由若干曲子联缀,每一套“指”可能是叙述同一故事,也可能由若干故事组成。指的内容多与戏文相关,它应形成于宋元杂剧、南戏产生之后。

较早的“指”有36套,后来发展到48套。谱还只分管门,指就发展到分“支头”了。 它的撩拍、管门、滚门、指骨(及其润腔),内涵丰富,覆盖面大,其中,一些典型的“滚门”,都集中于“指”,具有示范、指导的意义。

如五大套《一纸相思》、 《为君去》、《趁想花灯》、《心肝忄犮悴》和《自来生长》,它们就分属最难、最复杂的五大滚门“大信”、“小信”、“中信”、“信工”和“二调”,都从极为缓慢的七撩开始。一般认为,南管人要成为“仙”(泉语“先生”),至少要熟悉五大套。

泉州南音还吸收佛曲、道情的东西。如“指”,就有《南海观音赞》和《普庵咒》等,是源于佛曲的,将印度法曲完整地在南音中保留下来;《弟子坛》则吸取了道情的旋律。

时下,“指”已几乎无人演唱,演唱者由嗳仔代替,称“嗳仔指”。

中老年人大都喜欢追求“禅境”的美,所以往往利用指套的“和乐”(即“和指”)以达“宁静致远”的境界。

谱

“谱”即纯器乐曲,有乐谱和琵琶弹奏法,而无唱词,是专供乐器演奏的带标题的乐曲。

“谱”是泉州南音的基础,在三大组成部分中,谱的形成最早。对照泉州南音乐器和现存的谱、指、曲可以肯定,谱是唐“大曲”遗存,宋朝定型的有12套。

“谱”的乐器演奏技巧远高于“指”,它的音域宽广,速度对比大,音乐形象鲜明。因此,深得一些重视乐器演奏技巧的人的喜爱。外地专家学者也偏爱于南音的器乐曲。

在现存的16套“谱”中,《四时景》、《梅花操》、《走马》、《百鸟归巢》为四大名“谱”,技巧性最高。

曲

“曲”,即“散曲”、“草曲”,它的结构形式与元曲有直接联系。

“曲”比较简短通俗,数量最多,不下千首。它被分为二部分:一部分是群众常听常唱的,称“面前曲”;另一部分节奏犹为缓慢,润腔(做韵)需要有相当功力的,称“功夫曲”。

“上四管”、“下四管”

泉州南音具有独特的乐器及演奏方法。

泉州南音以洞箫、南琵琶、三弦、二弦及拍板的坐奏称“上四管”或“顶四管”。

以南嗳(唢呐)、南琵琶、三弦、二弦及拍板的坐奏和响盏、小叫、木鱼、双铃、四宝及扁鼓等乐器的立奏合称“下四管”。

南琵琶

南琵琶是保持唐代形制的曲项琵琶,南琶横抱(《明刊三种》称“斜抱”),有别于北方琵琶的竖抱;弹奏时低音淳厚沉抑、中音明快柔和、高音坚实清脆、紧张尖锐。

南琵琶由10个零部件组成,民间叫法为凤尾、鳌山(凤咀)、纹子、琶桶(共鸣箱)、桐面(发音板)、天尺、朴掌、四象、九宫、天地人。

琴桶的制作原料最好是采用旧棺材板。棺材板经过水土渗透后,木板本身经过脱脂,较不容易变音,且制成的南琵琶音色更加具有穿透力。

南琵琶不像北琵琶那样,每条弦都有定号,定音起来较为简易。现在仍以钓鱼线为弦的南琵琶有时受气候影响,会膨胀或收缩,影响音色。所以,制作南琵琶时都要先挂上半年后再定音。

为追求整体美观,南琵琶上的装饰品一般采用珠贝和玳瑁。

洞箫

洞箫,古称“尺八”,“十目九节”,音孔前五后一,音色典雅浑厚、柔和优美。

泉州洞箫与现今日本专门收集民间乐器的博物馆正仓院保存的唐制“尺八”形制一样,日本“尺八”是南北朝末年至唐朝初年由中国传过去的。

二弦、三弦

二弦形制与古代乐器奚琴相同,琴杆、琴筒、琴轸均为竹制,琴弓亦为竹丝,音色柔和甜美,其声极为古朴。

三弦中、低音浑厚坚实、高音响亮。

拍板

拍板,由五块荔木片串成,演唱者双手执拍板,于乐曲强拍处撩拍。

上四管乐器的演奏特点

上四管乐器,琵琶是先生,奏指骨,起指挥乐队的作用;三弦低八度和之。它们系属节奏性乐器,演奏骨干音,把握乐曲节奏。它们还以各种“扌连指”技法,使乐段与乐段之间、乐句与乐句之间天衣无缝地连为一体,且用“甲指”来加强音乐语气。

洞箫与二弦均属旋律性乐器,洞箫为主,二弦为辅,“箫咬弦,弦入箫”,即所谓“丝竹更相和,执节者歌”。

洞箫除上引、下引与打音外,可随歌者同步自由润腔,行二度创作。但是,洞箫跟随歌者润腔时,音量绝不能逾越。上文所讲“箫咬弦,弦入箫”,则说明箫、弦之间的密切关系,故南音“工×谱”有的还标记有箫弦化。

同样的,弦声也不能超越箫声,而只能自然、恰到好处地融入箫声去为歌者服务。

在唱奏关系上,弦可助箫,而箫可助声(歌声),这种现象在七撩曲与三撩曲的长音气息处理上最为常见。

上四管乐器历经千年存活至今,说明它具有强大的生命力。

张坂蔡氏南音乐器制作技艺

泉州南音乐器制作技艺,以惠安县张坂镇(今属泉州市台商投资区)蔡氏为最著。至今已有6代传人。

“南音乐器制作技艺(泉州市台商投资区)”,2017年1月列为福建省第五批非物质文化遗产代表性项目名录。

传承

张坂蔡氏南音乐器制作始于清末民初·蔡旭(1880—1932年)。蔡旭生于光绪六年(1880年),从小习木作,13岁开始制作南音乐器。民国廿一年(1932年)卒。

第2代传人蔡火水。现石狮群峰乐府南音社存有其制作的琵琶“爨桐”,澳门南音社还存有其制作的一整套南音乐器。

第3代传人蔡炎成,其制作的琵琶“怀情”,现为厦门南乐团所使用。

第4代传人蔡东鹏。2004年,泉州市展演团赴法国巴黎香榭丽舍剧院演出的泉州南音专场晚会,所使用的琵琶均为蔡东鹏作品。

现已传至第6代。

制作特色

张坂蔡氏南音乐器制作,历来选材讲究、工艺精细、品质优良。现代,蔡氏南音乐器制作上对科学技术的运用尤为重视,总是使用最新技术的生漆,并且运用现代声学原理作为南音乐器制作的理论指南,具有出色的稳定性。

【选材讲究】

因木料的好坏直接关系乐器的使用寿命和音色,存放时间越长的木料,制作出来的乐器性能就越稳定。如在琴身用料上,所用的材料一般选用存放20年以上的梧桐木。

【工艺精细】

制作工具上,需用到锯、斧子、刨刀、电钻等多达几十种的工具。尤其在琵琶的制作上,还常常需要对制作工具进行特殊加工,才能保证琵琶品质。

【反复校验】

南音乐器包含了琵琶、洞箫、二弦、三弦和拍板,需精益求精,反复校验,确保音准。在制作琵琶、二弦、三弦的一系列流程中,最耗时、最难把握的要属安音位,单这一工序就要耗费长时间的精力。同时,每做完1把琵琶,还须反复试弹、调音。

【注意颜值】

1支南音乐队要真正发挥出精髓,1把高音质、高颜值的琵琶不可或缺。除了占据大部分的琴身之外,制作一把南音琵琶的材料还包括酸枝、贝壳、玳瑁、象牙、祖传的胶、生漆。在制作琵琶上的天、地、人以及四相、九宫等部位时,蔡氏南音乐器精选的是进口贝壳类材料,再经过上漆、调音等工序方算完工。

泉州南音(弦管)之所以被称为中国非常古老的乐种,是中国“音乐历史的活化石”,其重要标志之一,是它别具一格的记谱法——工乂谱(乂读音叉),让人容易联想到我国古代先秦时期的“宫商角徵羽”五声乐谱。

工乂谱

什么叫“工乂谱”?吴世忠在《南音工尺谱及其直译五线谱识读概说》一文中指出:

“南音工尺谱(实指工乂谱)是记录南音音乐语言的汉字化表意性乐谱,它由谱字、‘指骨'(表示时值和琵琶弹奏的记号)及撩拍记号三部分组成……”

“南音工尺谱乃以‘乂'、‘工'、‘六'、‘思(低音为“士”)'、‘一'五正声为基础。”

工乂谱的特点

南音基本谱字只有五个:“×、工、六、士、乙”,相当于宫、商、角、徵、羽。

宫音历来是十分重要的。《乐记》云:“宫为君,居中总四方。”南音工尺谱用一个纵横交错、经纬相交的“×”,代表了东、西、南、北,并交叉于正中,它明确无误地告诉人们,这个音正是“为君”的宫音,有着“总四方”的地位,南音把它叫做“正×”。除了倍士管已经“背反”之外,其余管门,它都是不可或缺的音。

南音以“工”协律。调弦的第一个音,必须以琵琶子线调协洞箫的后出孔,即将后孔放空莫按,即为“工”。“工”恰好是“空”字的减笔。一个“工”字,不但告诉人们该音在洞箫的位置,连指法(即后指放空)也指出来了。

“六”是一个数字。《说文》曰:“六,易之数,阴变于六。”南音正管五空管的“五亻乂(“亻乂”合一字)”,按中国五度相生法,它必定由“六”下生,律学上属阴,叫阴吕。借“六”这个“易之数”,暗示它同“五亻乂(“亻乂”合一字)”的阴阳相生关系。

《乐记》云:“徵为事。”南音的“士”和“事”同音,而谐“徵”。这个音刚好是曾侯乙墓编钟的“徵”。用最简省的笔划,利用谐音、同音,标明“士”就是“事”和“徵”。

《乐记》云:“羽为物,冬,物聚也。”冬是四季之末,冬之终必是春之始。南音谱字的“乙”,音通“翼”,而“翼”通“羽”。这个音刚好是曾侯乙墓编钟的“羽”,它处于五音之末,超过它,必须加单人旁或双人旁。显然,它是利用谐音和最简单的笔划,标明它在乐学中的地位。

其它的音如:

“毛”,音谐“穆”,正好和曾侯乙墓编钟的“穆”音位置相同。

“倍士”,是“士’之变(降)“士”为“徵”,“倍士”即为“变徵”。

“四六”是四空管的宫音位置,而“四”谐“瑟”,正如清商三调中之“瑟调”。

工乂谱与工尺谱的关系

工乂谱历来习惯写作工尺谱,有些业内人士也照此读音,不读工乂谱而读工尺谱。其实“工乂谱”与全国统一的七声音阶的“工尺谱”一字之差,却对工乂谱的历史认定,大有天壤之别。中国音乐研究所所长、研究曾侯乙编钟专家黄翔鹏说:它们(指泉州工乂谱与全国工尺谱)是稍有略同而大有质异(黄翔鹏《“弦管”题外谈》,中国音乐,1984年第2期)。

关于工乂谱(“乂、工、六、思、一”)与工尺谱(“上、尺、工、凡、六、五、乙”)的关系,陕西省艺术研究所古代音乐研究专家李健正于1985年6月来泉州参加“南音学术讨论会”发表的论文《论工尺谱源流》描述说:

“一、音名谱:

律吕字谱:十二音。产生于先秦,历代沿用至今。用作音律名,亦作雅乐曲谱。

二、唱名谱:

1、宫商字谱:五声七音〔五声七音:声指其唱名读音。音指其一均中是所使用之律数。五声七音就是说此谱共有五个唱名,在一均中使用了七个音律)。产生于先秦,历代沿用至令。先秦时作为唱名,汉以后仅用作音乐理论文辞。

2、工乂字谱:六声十音。产生于汉末,用于清商乐。流传闽南至今。

3、半字谱:十声八音。产生于隋至唐初,用于唐代燕乐。流传西安至今。

4、俗字谱:(宋俗字谱是固定唱名谱,其与十二律之对应关系根据朱熹《琴律说》;谱字采用张炎《词源》。除宋俗字谱之外与其他旧谱,因与音律无固定关系,故十二律名仅为参考之用)十声十二音。产生于唐末宋初,用于宋燕乐俗乐,流传至元代瑟谱中变为工尺谱字。

5、工尺谱:九声七音。产生于明,定型于清,用于戏曲、声乐、器乐等各个乐种,流传至今。

工尺谱是我国独有的传统唱名谱,它源于我国先秦时的‘宫商角徵羽'五声乐谱,后来经过了‘工乂谱'、‘半字谱'等几个发展阶段,到了清代才逐渐定型为以‘上'为宫的七声音阶首调唱名工尺谱。

工尺谱的形成和发展,始终贯穿着我国传统的乐学理论,工尺谱的每一声读音,每一个谱字,都有它的来龙去脉,一经详察,这些来龙去脉都是十分清楚的。工尺谱在漫长的发展过程中,由于种种原因,也形成了‘敦煌曲谱'和‘宋俗字谱'等几个亚系,但由于这些亚系都存在着不可补救的缺点,所以经过一个时期流传之后,便相继被淘汰掉了。

在发展过程中,工尺谱的节奏系统始终寄寓于乐器演奏手法、歌词或者节拍之中,直到清代末年,它还未形成独立适用的节奏系统,所以当简谱于清代光绪年间经由日本传入我国之后,古老的工尺谱便有被取而代之的可能。

今天,工尺谱虽然已完成了它的历史使命,失去了实用价值,但伴随工尺谱发展过程所产生的我国民族乐学理论,却将在改造五线谱和简谱使之民族化的进程中,发挥其巨大的作用。”

李健正的论文很明确的指出,工乂谱和工尺谱都“源于我国先秦时的‘宫商角徵羽'五声乐谱”,工乂谱“产生于汉末……流传闽南至今”,而工尺谱“产生于明,定型于清”。工尺谱是从工乂谱、半字谱等发展而来的。

吴世忠《自成体系的福建工尺谱》(北京《中国音乐学》季刊,1992年第3期)认为全国工尺谱是宋以后形成的。他进一步指出:

“如果将南音工尺谱谱字同曾侯乙编钟及七弦琴对照比较,可以发现,南音工尺谱(实指“工乂谱”)以自己独特的表达方式,准确地反映了先秦乐音之间的逻辑关系。可以说,它是先秦乐学理论在南音的遗存。”

“福建南音工尺谱(实指“工乂谱”)字以其独特性符号,记录了先秦的乐音关系,它是先秦几以来传统乐学理论存活于民间的、教科书。这一以五音为基础的、具有四大基本特点的乐谱有别于以七音为基础的全国工尺谱而自成一体系。”

泉州南音有非常严格的演唱规制和礼仪习俗,古朴而庄重。迄明初,泉州南音的谱、指及其演奏形态均已系统化、规范化,业已成熟、定型。直至解放前夕,再发展也难以逾越它。

场景

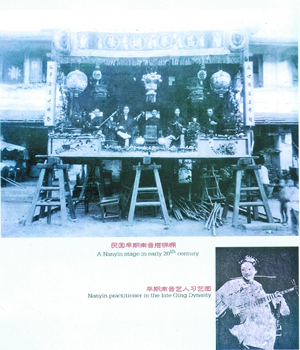

古时南音演唱, 戏台颇有讲究,需搭盖锦棚。“搭锦棚”的传统在新中国成立前后还存在过,如今经较为少见。

先在空地上搭个“小小台”。摆四五张椅子,再用一块块床板铺在上面,类似闽南“搭门床”,高度并不固定,演员们要上台得爬梯子。台的四周有勾栏,台的两端贴上对联。台上方悬挂“御前清客”横彩(后衍为“御前清曲”),横彩两端,吊一对木质银丝宫灯。

先在空地上搭个“小小台”。摆四五张椅子,再用一块块床板铺在上面,类似闽南“搭门床”,高度并不固定,演员们要上台得爬梯子。台的四周有勾栏,台的两端贴上对联。台上方悬挂“御前清客”横彩(后衍为“御前清曲”),横彩两端,吊一对木质银丝宫灯。

台正中供奉着郎君的塑像或画像。郎君旁则有黄凉伞和宫灯,一般黄凉伞在戏台左边,宫灯在右边。郎君前面放置一张八仙桌,系有桌裙,称“绣金葱”,上面绣“御前清客”四个大字。八仙桌上供奉郎君的祭品,比较隆重时,还要摆上三牲、五味、水果等,桌上两端还有斗灯以及香炉等物件,有些锦棚上还会摆有小型屏风和花瓶。八仙桌前有四张八仙椅,椅子呈八字形排列,供弹琵琶,吹洞箫,拉二弦、三弦的乐师所坐。椅子前还放有两只木雕小型“金狮子”(现衍为四只),供演奏者表演时搁脚用。

这一切都源于上文所述的清朝中后期开始流传的泉州南音晋京演奏受康熙皇帝恩宠的传说。

南音乐手“脚踏金狮”,这也和清朝泉州南音晋京演奏的传说有关。南音演奏时,弹琵琶、二弦者为防止乐器滑落,往往将大腿盘上(跷二郎腿)。在御苑演奏时,在皇帝面前跷起二郎腿有失礼仪,康熙皇帝于是命太监将龙椅之前的两只金狮子拿下来,一只放在弹琵琶的脚前,一只放在弹奏二弦的脚前,让他们垫脚,以防乐器滑落,故南音乐手有“脚踏金狮”的荣耀。

歌者执节而歌。泉州南音的这种演唱演奏传统,一直延续着汉·《相和歌》“丝竹更相和,执节者歌”的形式。在我国浩如烟海的民族民间音乐当中,惟独南音有此现象,这与南唐·《韩熙载夜宴图》中的歌者所执之节基本相同,连所执琵琶的姿势也几乎一样。

泉州南音演奏者衣着讲究,行为举止皆有礼法。古时南音演唱、演奏者皆为男性,需着长袍马褂上台,坐太师椅,举止有度。现时亦有穿背心、短裤、拖鞋者不能上台的规矩。

座次

泉州南音演唱时的位置固定为:五大座位者,歌者执节(拍板)居中;其左边,上方为洞箫,下方为二弦;右边,上方为琵琶,下方为三弦。其他配器如响盏、小叫、木鱼、双铃、四宝及扁鼓等,分立后面左右。

泉州南音乐器以琵琶最为重要,演奏开始时应由琵琶弹奏者先行上台入座,其他乐器弹奏者方可就位。据传说,以前琵琶弹奏者是坐在演唱者左边(即现在吹洞箫者之位),按照泉州的风俗习惯,此为“大位”,后来“五少芳贤”晋京为康熙皇帝演奏时,康熙皇帝曾将洞箫接过来学吹,此后,“大位”就让给吹箫者了。

“过支”

泉州南音“七支头”现象,其传统的演唱演奏形式“指头谱尾”。一场演出必须由“和指”、“唱曲”、“煞谱”三个程序组成。

首先“和指”:亦称“起指”。开始演奏时一定要合奏一套或一折“指”,先和嗳仔指或箫指,由“支头”(俗称“起曲头”)司拍。

中间“唱曲”:

“唱曲”按“支头”顺序进行。泉州南音讲究“和谐协韵”,演唱时要“起曲头”,就是每个“支头”要有带头唱的人,他唱的曲属于哪个支头,其他人就要跟着唱这个支头的曲,以同一“滚门”(调高)的曲子接续连唱。

若转换支头(换唱另一“滚门”),则须唱连缀不同“滚门”的曲子作为“过支曲”加以转折、过渡、连接,才不至于“背韵”。上一个唱完,下一个接过拍板接着唱,伴奏乐器基本没有间断。

其程序: 由“支头”先唱一段慢针(戏曲称“慢头”)的四句词后,接唱一首七撩曲,如五空管的倍工,然后一个接一个都唱倍工的曲,唱到最后一个;又由“支头”接唱一首如倍工过相思引的曲(俗称“过支曲”),唱者又一个接一个唱相思引的曲,唱到最后一个;再由“支头”唱一首如相思引过锦板的过支曲……依此类推,持续不断。不再唱了,必需由支头唱一首“煞尾曲”,并接唱四句慢尾。

以上“过支曲”现象的特点是,唱者在接拍当中,必向“坐大位”的洞箫司者行礼,有时也兼向琵琶司者行礼。三个程序均必须唱奏同一管门的曲。后来“过支曲”经过发展,也有过管门的现象。如五空管可过四空管,再过五空四亻Ⅹ管……

这种“过支曲”的传统演奏形式,已失传60多年了,但它仍然可以证明泉州南音当时已发展到系统化,规范化的较高水平了。

最后“煞谱”,即以演奏纯器乐曲——“谱”作“煞尾”。“煞尾”必须奏同一管门的谱,如《四时景》或《梅花操》或《走马》或《百鸟归巢》之后,方告结束,完成一场演奏。通常一场演唱3-4小时。

泉州南音有四个管门七个“支头”。四个管门是五空管、四空管、五空四管和倍思管。五空管分倍工和中倍两个支头;五空四管分大倍、小倍和“山坡”(山坡羊、山坡里)三个支头;四空管有二调一支头;倍思管自成一支头。“指”奏什么管门,煞谱也得奏同一个管门。在12套谱中,“四(四时景)、梅(梅花操)、走(走马,后称八骏马)、归(百鸟归巢)和《起手板》、《四静板》(四边静)属五空管;《三面》(三台令)、《五面》(五湖游)、《八面》(八展舞)属四空管;《阳关三叠》属倍思管;《三不和》、《四不应》则属五空四管。”

器乐手的替换

泉州南音演唱时,协奏的器乐手在奏完两支曲子后,一般都要下台,换上其他弦友。

仅奏一支曲子就下台,会被讥笑为“没饱腹”,仅懂得弹(吹)奏此曲,不懂其他;但如连着弹(吹)奏三支、四支曲子,则会被人说是“占家亻私”,即霸占乐器、自我炫耀之意。

泉州南音素有“曲海”之称,散曲不计其数 ,俗谓“诗山曲海无底谱”。

南音散曲,有人说有1000多首,有的说有2000多首,有的说有3000多首,甚至有说有6000多首的。具体数字没人说得清。早期南音传承为设馆授徒,师傅对徒弟口耳相授,曲谱不轻易示于人,南音师傅手中(心中)有多少曲谱,当徒弟的都不一定清楚,更别说其他人了。因此,泉州南音是没有人能学得全的。

从《明刊戏曲弦管选集》及《文焕堂指谱》得以证实,泉州南音及梨园戏现在已有许多曲(剧)目不复存在。梨园戏一级作曲李文章于2003年整理的《南音管门、滚门、曲牌名称总表》中也特别附注:“(滚门、曲牌)已散失许多……”

泉州南音最富特色和最具艺术魅力的中倍内外对十六曲现象也面临消亡,但《明刊戏曲弦管选集》却能找到它的痕迹,如《满天春》上栏曲目的前四首:《鹅毛雪》(中倍内对古轮台),《值曾识出路》(中倍内对渔父第一),《小姐听起》(中倍外对驻马听),《河汉光万里》(中倍外对蔷薇花)。可让我们清晰窥视中倍内外对现象于400年前已是泉州南音的传统演奏曲目了。

又据记载,民国初年(1911年),晋江东石曾高搭锦棚,以中倍内外对16曲的高深滚门为主唱(奏)曲目,而举办南音擂台赛……从这一记载中是否又可让我们了解到,泉州南音中倍内外对现象,从明到清至民国,确实一直在民间广为传唱的事实。

过去十分普及的泉州南音“七支头”现象,于今已荡然无存。作为泉州南音最富传统演奏形式的“过支曲”,现在知之的艺人已为数不多。

作为泉州南音姐妹艺术的梨园戏,它在历史进程中,派生出“上路”、“下南”及小梨园(七子班)三大流派。以前,除“上路”戏有“落洞管”现象,其他则用品管。同演《陈三五娘》的一节《留伞》,“上路”采用慢三撩拍,北相思曲牌的曲《我为你》,而小梨园则采用紧三撩拍,短相思曲牌的曲《因送哥嫂》。(参见泉州历史网www.qzhnet.com.com《泉州戏剧·梨园戏》)

南音祖师“郎君”孟昶

泉州南音尊崇后蜀皇帝孟昶为祖师,南音爱好者自称“郎君子弟”,这是非常独特的行业祖师信仰,有异于泉州戏曲界其他戏曲如梨园戏、高甲戏、木偶戏等崇拜戏神田公元帅(雷海青)。

孟昶(919年~965年),初名仁赞,字保元,汉族,五代人,祖籍邢州龙岗(今河北邢台 沙河孟石岗),出生于晋阳城(今山西太原西南),后蜀·高祖·孟知祥第三子。明德元年(934年)七月继位,为后蜀末代皇帝(第二代),史称后主。后蜀·广政廿八年(北宋·乾德三年,965年),宋师伐后蜀,后蜀兵败之后,孟昶投降,后蜀灭亡。孟昶被俘后被赵匡胤封为检校太师兼中书令、秦国公,居住汴京,不久即郁郁而终(一说被毒死)。

孟昶(919年~965年),初名仁赞,字保元,汉族,五代人,祖籍邢州龙岗(今河北邢台 沙河孟石岗),出生于晋阳城(今山西太原西南),后蜀·高祖·孟知祥第三子。明德元年(934年)七月继位,为后蜀末代皇帝(第二代),史称后主。后蜀·广政廿八年(北宋·乾德三年,965年),宋师伐后蜀,后蜀兵败之后,孟昶投降,后蜀灭亡。孟昶被俘后被赵匡胤封为检校太师兼中书令、秦国公,居住汴京,不久即郁郁而终(一说被毒死)。

孟昶“美丰仪,喜猎,善弹,好属文,尤工声曲”,是个非常懂得享乐的人。他广征蜀地美女以充后宫,妃嫔之外另有十二等级,其中最宠爱的是徐贵妃。徐贵妃通声曲、精于《宫词》,被称之为“花蕊夫人”,平时两人会相互切磋音乐,感情甚好。

孟昶最怕热,每遇炎暑难于就枕,于是在摩珂池上,建水晶宫殿,作为避暑之处。其中三间大殿,楠木为柱,沉香作栋,珊瑚嵌窗,碧玉为户,四周墙壁,不用砖石,尽用数丈开阔的琉璃镶嵌,内外通明,毫无隔阂,再将后宫中的明月珠移来,夜间光明透澈。四周更是青翠飘扬,红桥隐隐。从此,盛夏夜晚水晶宫里备鲛绡帐、青玉枕,铺着冰簟,叠着罗衾,孟昶与花蕊夫人夜夜在此逍遥。这晚还有雪藕、冰李。孟昶有一次喝醉,伏在花蕊夫人肩上,慢慢行到水晶殿前,在紫檀椅上坐下。此时倚阁星回,玉绳低转,孟昶与花蕊夫人并肩而坐。孟昶回头看夫人,见穿着一件淡青色蝉翼纱衫,里面隐约地围着盘金绣花抹胸,乳峰微微突起,映在纱衫里面,愈觉得冰肌玉骨,粉面樱唇,格外娇艳动人。孟昶情不自禁,把夫人揽在身旁。夫人低着云鬟,微微含笑道:“如此良夜,风景宜人,陛下精擅词翰,何不填一首词,以写这幽雅的景色呢?”孟昶说:“卿若肯按谱而咏,朕当即刻填来!”夫人说:“陛下有此清兴,臣妾安敢有违?”孟昶大喜,取过纸笔,一挥而就,递与夫人,夫人捧笺诵道:“冰肌玉骨,正清凉无汗。水殿风来暗香满,绣帘开一点,明月窥人,人未寝,欹枕钗横鬓乱。起来携素手,庭户无声,时见疏星渡河汉,试问夜如何?夜已三更,金波淡绳低转。但屋指西风几时来,又只恐爱年暗中偷换!”最后一句或为:“又不道流年,暗中偷换。”

花蕊夫人著有《宫词》156首,其中有不少记述孟昶“御制新曲”之事,如:“御制新翻曲子成,六宫才唱未知名。尽将◇篥来抄谱,先按君王玉笛声。”

孟昶死后,花蕊夫人被宋太祖召纳入宫,宠爱有加。花蕊夫人怀念孟昶,私绘孟昶像以祀 。有一次中秋节前夕在御花园祭拜孟昶时,惊动宋太祖·赵匡胤,问是何神仙,花蕊夫人称是 “张仙”,说“奉此神者多子”。宋太祖即焚香拜祝,传闻后来果然生子,乃敕封为“郎君大仙”,特赐春秋二祭。

由于孟昶有不少“御制新曲”,随着战争蔓延和历史变迁,孟昶时代的音乐迁移到中原,又在中原几经迁移,一直迁到闽南,与泉州当地音乐融合在一起,形成具有独特风格的泉州南音,泉州南音子弟便将“郎君大仙”奉为祖师爷了。

祭郎君

旧时泉州南音馆阁都悬挂有“郎君爷”神像和南音先贤名录,每年农历的正月十六和八月十二日必举行春秋两祭,“祭郎君”和“祀先贤”,仪式都很隆重。

传统的“祭郎君”仪式有着严格的仪规程序,通常在下午5点左右进行,历时约50分钟。 摆设香案、祭器和祭品,以“上四管”形式环立于郎君爷像前奏乐,奏乐完毕,即开始正式的祭典仪式,由司仪唱仪,馆阁负责人或资深教授(南音老师)主祭。 祭祀时,主祭官手持三炷香,站在“郎君爷”画像或神像的前,两边站着东西厢唱礼,唱的内容是进花果、进茶品、三牲五味等,当听到这些后,主祭官会依序将供品整齐排放于桌上,再进行跪拜礼,其间要演奏祭祀特定的音乐。礼毕后,要请出一名男性唱礼生唱《华堂彩结》,让祭祀的主祭官与弦友依序扣礼、上香。整个祭祀过程,主祭官、东西厢、唱礼生等要肩披红色绶带,要披红,表示敬重。

“郎君祭”仪式完成后,接着祭祀著名的南音乐师“五少芳贤”和本馆阁已过世的历代南音先贤,祭典规仪和祭郎君基本相同。

拜馆

泉州南音馆阁、社团间往来有一种很独特的习俗,称“拜馆”。

当南音弦友到达另一南音馆阁时,需先行香礼拜主方馆阁内奉祀的“郎君爷”,之后才整弦演奏联谊。

泉州南音艺人比较清高,早期上锦棚还穿长衫马褂,这可能与入京献演而所受到荣耀不无关系。设馆授徒的艺人称南音先生,他比一般行当的师傅,在社会地位与待遇方面优越得多。

泉州南音社团系属业余性质,泉州南音艺人俗称“郎君子弟”,其演出主要以友好交流和娱乐为主,有接受主人的招待,但不搞营利。对于活动经费也不采取平均主义,生活宽裕的多付,生活拮据的则少付,这正体现“郎君子弟”的情怀。以前泉州南音艺人忌参与“场户”(民间职业艺人)活动,如果有人为之,其他人则不屑与他交往。

泉州南音传承流播的地域非常广泛。除了在泉州城乡以及闽南地区广泛传播之外,历代以来一些闽南人移居省内各地和邻近省市,亦将泉州南音带到当地,如三明市就存在有南音社团。

泉州南音还伴随着闽南人的足迹,远播到香港、澳门、台湾地区和东南亚各国。台湾的“南管”社团有70多个,成员多数祖籍泉州,多达千余人,演唱、演奏风格保留着故乡泉州的传统特色。泉州南音在南洋地区曾经存在和现有的南音社团有80多个,其中:菲律宾30个、马来西亚27个、印度尼西亚13个、新加坡12个、文莱1个、缅甸4个。在越南、泰国等泉州华侨聚居的其他国家,也有泉州南音传承。